Il recente inserimento della

scannerizzazione dei tre fascicoli dell’incidente probatorio di Lotti nella

pagina di download senz'altro ha fatto felici molti dei miei lettori. Senza entrare nel merito del relativo contenuto, vorrei presentare alcune riflessioni sull’opportunità

dell'operazione in sé stessa, che il nuovo codice di procedura penale riservava, e riserva,

a casi speciali ben motivati, poiché il suo effetto collaterale è molto grave.

Un incidente probatorio, infatti, toglie la possibilità del confronto pubblico

in aula, anticipandolo in condizioni per quanto possibile simili – presenza di

difensori e parte civile – ma non certo uguali. Ebbene, quello di Lotti era ben

motivato?

L’istituto dell’incidente probatorio. È ben noto che il rito accusatorio, istituito dal nuovo codice di procedura penale entrato in vigore il 24 ottobre 1989, prevede che la prova si formi in aula, durante il dibattimento. Ad esempio, il testimone che ha raccontato qualcosa in istruttoria, alla PG o al PM, deve ripeterlo di fronte a giudici e avvocati, che possono chiedergli delucidazioni. E per l’esito del processo conta soltanto quella sua ultima testimonianza, non i verbali firmati nel chiuso di stanze di questura o procura. Ci sarebbe però da discutere su questi verbali, che in dibattimento possono venir usati come pungolo per risvegliare memorie in apparenza assopitesi, ma di cui spesso i PM abusano, come in effetti accadde nei processi a Pacciani e ai compagni di merende. Ma questa è un’altra storia.

La legge prevede che in alcuni casi la formazione della prova possa essere anticipata nel cosiddetto “incidente probatorio”, i cui risultati vengono poi messi agli atti rivestendo il medesimo valore delle prove acquisite in dibattimento. La questione è regolamentata dall’articolo 392 del CPP, del quale sotto sono riportati i punti che qui interessano:

Veniamo quindi al punto 1, dove viene offerta e regolamentata la possibilità di anticipare l’interrogatorio di un testimone. A tale interrogatorio devono essere presenti tutte le parti interessate, pubblico ministero, parti civili, indagati e loro difensori. Al posto del presidente del dibattimento c’è il GIP, il giudice per le indagini preliminari, lo stesso che ha autorizzato l’incidente probatorio sulla base della richiesta o del PM o dell’indagato. Tale richiesta dev’essere motivata da ragioni precise, raggruppabili in più categorie le cui due di gran lunga principali sono indicate ai punti a) e b) sopra riportati.

Il punto a) prende in esame il caso di un testimone che per motivi di forza maggiore potrebbe non essere in grado di partecipare al futuro dibattimento; tali motivi sono essenzialmente gravi problemi di salute. Purtroppo la regola si presta a possibili abusi, poiché la valutazione della gravità della malattia, e quindi del grado di rischio dell’impossibilità di partecipare al futuro dibattimento, è affidata al GIP, il quale, nella propria decisione, potrebbe lasciarsi influenzare da fattori esterni.

Il punto b) prevede la possibilità di incidente probatorio nei casi in cui il testimone sia soggetto a minaccia o ad altra forma di possibile coercizione, tra cui anche eventuali offerte o promesse di danaro. Qui la legge raggiunge il massimo dell’illogicità, come rilevò, ancor prima che il nuovo codice entrasse in vigore, il grande giurisprudenzialista e senatore Agostino Viviani. Nel suo Il nuovo codice di procedura penale: una riforma tradita, Viviani evidenziò con lucidissime argomentazioni i grandi pericoli insiti nelle regole del nuovo codice, in quel momento ancora in attesa di entrare in vigore. Così inizia il libro:

Il nuovo codice di procedura penale è emanato. Entrerà in vigore “un anno dopo” la “pubblicazione nella ‘Gazzetta ufficiale’” (24 ottobre 1988) e, quindi, il 24 ottobre 1989.

Nonostante ciò, non possiamo tacere che il nuovo codice stravolge principi costituzionali, offende elementari diritti della persona, offre facile esca all’errore giudiziario (purtroppo già presente in modo consistente nella prassi giudiziaria). Allora non possiamo e non dobbiamo avere incertezze: l’alt al nuovo codice deve essere posto.

Nonostante l’allarme di Viviani, e non soltanto di lui, il nuovo codice entrò regolarmente in vigore, portandosi dietro tutte le proprie contraddizioni, dovute essenzialmente a due fattori: la nascita in un periodo di emergenza sociale, con la minaccia costante di mafia e terrorismo, e la pesante eredità del precedente codice Rocco, a causa del quale si era ormai radicata nella nostra magistratura una tradizione inquisitoria che non poteva dissolversi di punto in bianco (si legga a questo proposito la raccolta di saggi L’inconscio inquisitorio, curata da Loredana Garlati).

Torniamo però all’incidente probatorio, in particolare al punto b) dell’articolo 392, del quale scrisse Viviani:

[…] detto mezzo istruttorio può, altresì, essere utilizzato quando “vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di danaro o di altre utilità affinché non deponga o deponga il falso”. E, sebbene si sia cercato di limitare la portata di questa eccezione, stabilendo che il “fondato motivo” deve poggiare su “elementi concreti e specifici”, facile è intendere a quanti e quali abusi può dare luogo questa previsione affidata a concetti estremamente relativi. D’altronde, può rilevarsi come, in questa ipotesi, non sia in gioco la questione della rinviabilità o meno della deposizione in sede dibattimentale: il timore che ha dettato la norma è di altra natura; si teme che la deposizione possa subire un mutamento.

Evidente, quindi, l’intento di cristallizzarla, e ciò indipendentemente dal suo legame con la verità.

Non si è riflettuto che prendere per buona la parola di un testimone che si presume disposto a cambiare versione, anche solo per una promessa di danaro, significa volere porre (anzi, imporre) come verità una circostanza riferita da chi è già ritenuto soggettivamente poco credibile.

Il caso Lotti. L’11 gennaio 1997 il pubblico ministero Paolo Canessa presentò al giudice per le indagini preliminari Valerio Lombardo la richiesta di interrogare Giancarlo Lotti nella forma dell’incidente probatorio. Chi scrive è entrato in possesso del documento successivo (grazie avvocato Adriani!), quello in cui Lombardo accettava tale richiesta (vedi). Proviamo a leggervi le motivazioni:

[…] il P.M. ha chiesto procedersi, con le forme dell'incidente probatorio, all'esame di Lotti Giancarlo su fatti concernenti la responsabilità dei coimputati Vanni Mario, Faggi Giovanni e Corsi Alberto, deducendo, a sostegno della richiesta, in primo luogo il fondato motivo di ritenere che il Lotti non possa essere esaminato nel corso del dibattimento per la grave infermità da cui risulta affetto e che nel corso delle indagini risulta essersi progressivamente aggravata; e, in secondo luogo, chiarendo che vi è fondato motivo di ritenere che il medesimo Lotti, benché sottoposto al regime di protezione da parte del Ministero degli Interni, avendo comunque libertà di comunicare con terzi, possa essere esposto, prima della celebrazione del dibattimento e nel corso dello stesso, a gravi minacce provenienti dal Vanni Mario, il quale, in lettere inviate dal carcere a numerosissime persone, ha espressamente manifestato la volontà di vendicarsi nei confronti del Lotti, per cui quest'ultimo potrebbe essere condizionato, tramite terzi, nella sua determinazione di ripetere al dibattimento quanto ha dichiarato nel corso delle indagini preliminari;

Come si vede il PM aveva invocato entrambe le motivazioni principali ammesse dalla legge, sia i motivi di salute sia quelli di minaccia. Vediamo la risposta del GIP relativa al primo punto, lo stato di salute di Lotti:

[…] ritenuto fondato il timore del P.M. ex art. 392, lettera a) C.p.p., con riferimento alla lettera c) della stessa norma. Risulta invero da varie fonti (cfr. in particolare, perizia eseguita sulla persona del Lotti dai proff. Fornari e Lagazzi – anche se l’hanno esaminato sotto diverso profilo –; certificato medico rilasciato in data 10.1.1997 dalla dott. Rosella Ferrovecchio; nota in data 20.12.1996 della Sq.mobile della Questura Firenze; verbale di ispezione dei luoghi in data 23.12.'96; e verbali di interrogatorio del Lotti, in cui questi lamenta precarie condizioni di salute) che il Lotti e affetto da ipertensione arteriosa, ed è inoltre portatore di spondilartrosi lombo-sacrale con discopatie relative a numerose vertebre lombari (esiti – sembra – di un grave incidente sul lavoro che causò lo schiacciamento di alcune vertebre), le quali hanno dato luogo a periodiche riacutizzazioni del quadro clinico degenerativo che lo costringono sovente a letto in posizione immobile, e che hanno causato il rinvio di un sopralluogo programmato per il 20 dic. '96 nonché difficoltà varie (a mantenere a lungo la posizione eretta o seduta) nel corso della successiva ispezione del 23 dic. ‘96.

Tali precarie condizioni, ove dovessero ulteriormente aggravarsi, com'è probabile – data la natura delle affezioni – prima dell'eventuale dibattimento, potrebbero seriamente condizionarne la partecipazione.

Quindi, almeno per il gip Valerio Lombardo, il quadro clinico di Giancarlo Lotti giustificava abbondantemente la concessione dell’incidente probatorio, poiché comportava fondati rischi di una sua impossibilità a partecipare al dibattimento.

Ma, ad abundantiam, c’era anche altro:

Ritenuto, inoltre, fondato il timore espresso dal P.M. ex art. 392, lettere d) e b), C.p.p., giacché i destinatari (quasi tutti di San Casciano o di località viciniori) delle numerosissime lettere del Vanni, cui si è fatto prima cenno, potrebbero realmente interferire – rendendo note al Lotti i propositi di vendetta di detto coimputato – sulla determinazione di quest'ultimo a confermare nell'eventuale dibattimento le dichiarazioni già rese (cfr. al riguardo, nota riassuntiva in data 8.1.1997 della Sq.mobile di Firenze, nonché le missive – circa 190 – acquisite agli atti).

Quindi, in aggiunta ai gravi problemi di salute, a rendere a rischio la partecipazione di Lotti al dibattimento c’erano le lettere di Vanni, ben 190, spedite dal carcere soprattutto a cittadini di San Casciano, contenenti minacce che qualcuno, al telefono, avrebbe potuto riferire allo stesso Lotti, spaventandolo.

La situazione reale. L’immagine del presunto pentito che, ben nutrito e in perfetta forma non si lasciò scappare nessuna delle udienze che contavano, e che depose ininterrottamente per ben sei udienze consecutive, è la miglior dimostrazione del suo quantomeno normale stato di salute. In qualche mese era guarito da tutti i mali? Proviamo a vedere come lo avevano trovato Fornari e Lagazzi neanche due mesi prima della richiesta d’incidente probatorio:

Ha sempre goduto di buona salute, non ha mai avuto malattie gravi e non è mai stato ricoverato in ospedale. Probabilmente ha riportato sulla schiena un’ustione da colpo di sole nel 1993, durante l’estate. La lesione sarebbe guarita in un mese. […]

Attualmente assume giornalmente un ipotensivo. […] Si sottopone a controllo periodico della pressione arteriosa (che da molti mesi è compresa nella media e nella norma per un uomo della sua età e della sua struttura). Pratica saltuariamente una fiala di Tilcotil (farmaco antiartrosico). Lamenta dolori alla schiena per un principio di ernia del disco (infortunio sul lavoro nel 74-75, mentre lavorava in una cava di pietrisco) ed emorroidi (“che però adesso non sanguinano più”) con emorragia rettale il 31 agosto 1996.[…]

Sintetizzando le risultanze delle indagini attinenti alla condizione somatica del periziando, è quindi possibile delineare l’immagine di un uomo di 56 anni in buone condizioni generali, connotato da un discreto sovrappeso e da patologie di carattere osteo-articolare (note di artrosi) a carico della colonna vertebrale.

Come si vede la perizia, peraltro invocata anche dal GIP in appoggio alla propria decisione positiva, racconta di un uomo in sovrappeso che, per mantenere una pressione arteriosa nella norma, assumeva giornalmente un farmaco apposito: una situazione comune a milioni di altri italiani della medesima fascia d’età. Riguardo invece la spondilartrosi lombo-sacrale, volgarmente detta “mal di schiena”, pare più che altro una comoda scusa che Lotti accampava per tirarsi fuori da situazioni imbarazzanti (perizia: “Ogni qualvolta si sono toccati gli argomenti di cui in atti, Lotti ha preso a divagare, a portare il discorso sui mille disturbi fisici che lo affliggono, sulla necessità di essere curato”).

Riguardo invece le minacce, anche in questo caso la visione del povero Vanni che, seduto sul banco degli imputati, assisteva spaurito all’evolversi degli eventi, dovrebbe essere la dimostrazione migliore di quanto gratuiti fossero i timori che le sue lettere avessero potuto spaventare Lotti. L’individuo non era in grado di spaventare nessuno, neppure se fosse stato fuori dal carcere, tanto meno con le sue patetiche lettere di lamentazione inviate a mezza San Casciano. Chi scrive ha avuto modo di leggere soltanto quella inviata alla farmacia Calamandrei (vedi), che qui si riporta e che si commenta da sola:

Carissimo Farmacia Calandrei gli scrivo questa lettera per farli sapere che stò male in 9 mesi non mi è riuscito di telefonare alla moglie Luisa che schifo cari farmacisti che vergogna è questa non ne posso più di stare in galera non ho fatto nulla è una vergogna questa e chiedo la Nazione e non la portano da 10 giorni che sistema è questo… Mi ha detto il mio avvocato di Firenze che fino al processo non mi mandano a casa il signor giudice Vigna e Canessa insomma siamo a un bel punto ha detto l’avvocato Pepi Gianpiero che stia tranquillo e beato ci vuole pazienza insomma.

Quando tornerò a casa faremo un bel conteggio (???) se lo permette il Maresciallo perché io sono innocente non ho fatto nulla di male e vi faccio tanti saluti a Francesca e signorina farmacista

Arrivederci a presto tanti saluti Vanni Mario

Conclusioni. Non c’era alcun motivo valido per sottoporre Giancarlo Lotti a incidente probatorio. O meglio, un motivo anche assai valido c’era, ma non compariva nell'elenco di quelli previsti dalla legge. L’intera inchiesta sui compagni di merende poggiava soltanto sulle dichiarazioni del presunto pentito, poiché Vanni e Pacciani nessuno li aveva mai visti sulle scene del crimine, e se di punto in bianco l’individuo avesse deciso di ritrattare, o anche di non deporre al processo – come del resto sarebbe stato suo diritto – il castello di carta messo in piedi dall'accusa sarebbe inesorabilmente crollato. Intento della procura era quindi quello di cristallizzare le sue dichiarazioni così come si erano faticosamente configurate al 23 dicembre 1996, quando anche l’ultimo tassello, il ricatto per un rapporto sessuale passivo con Pacciani, era andato al suo posto. Tutto questo rientrava nell’attenta gestione della “gallina d'oro alla quale ogni tanto si vanno a chiedere le uova” – così Lotti era stato definito da Ferri –, ma era lontanissimo sia dallo spirito della legge sia e soprattutto da quello della giustizia, poiché, detto con le parole di Agostino Viviani, “prendere per buona la parola di un testimone che si presume disposto a cambiare versione […] significa volere porre (anzi, imporre) come verità una circostanza riferita da chi è già ritenuto soggettivamente poco credibile”.

Oltre a quello di mettere in cassaforte degli importantissimi elementi a rischio di perdersi, l’incidente probatorio avrebbe dato alla procura un altro indubbio vantaggio: presentarsi al processo con già agli atti una solida base per il proprio impianto accusatorio, in ragione della quale i giudici, soprattutto quelli popolari, avrebbero avuto da leggersi un bel mucchio di carte prima ancora del dibattimento, e tutte a favore dell’accusa. Da Storia delle merende infami, di Nino Filastò:

Il minestrone già cucinato e servito delle dichiarazioni 'collaborative' di Lotti arrivò così sotto gli occhi dei giudici della Corte d'Assise, davanti ai quali – vergini di ogni conoscenza preconfezionata, secondo il principio fondamentale del nuovo codice – avrebbe dovuto formarsi la prova.

L’istituto dell’incidente probatorio. È ben noto che il rito accusatorio, istituito dal nuovo codice di procedura penale entrato in vigore il 24 ottobre 1989, prevede che la prova si formi in aula, durante il dibattimento. Ad esempio, il testimone che ha raccontato qualcosa in istruttoria, alla PG o al PM, deve ripeterlo di fronte a giudici e avvocati, che possono chiedergli delucidazioni. E per l’esito del processo conta soltanto quella sua ultima testimonianza, non i verbali firmati nel chiuso di stanze di questura o procura. Ci sarebbe però da discutere su questi verbali, che in dibattimento possono venir usati come pungolo per risvegliare memorie in apparenza assopitesi, ma di cui spesso i PM abusano, come in effetti accadde nei processi a Pacciani e ai compagni di merende. Ma questa è un’altra storia.

La legge prevede che in alcuni casi la formazione della prova possa essere anticipata nel cosiddetto “incidente probatorio”, i cui risultati vengono poi messi agli atti rivestendo il medesimo valore delle prove acquisite in dibattimento. La questione è regolamentata dall’articolo 392 del CPP, del quale sotto sono riportati i punti che qui interessano:

- Nel corso delle

indagini preliminari [c.p.p. 326, 327, 328, 329, 551] il pubblico ministero e

la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda

con incidente probatorio:

a) all'assunzione della testimonianza [c.p.p. 194] di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;

b) all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso;[…] - Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni […].

Veniamo quindi al punto 1, dove viene offerta e regolamentata la possibilità di anticipare l’interrogatorio di un testimone. A tale interrogatorio devono essere presenti tutte le parti interessate, pubblico ministero, parti civili, indagati e loro difensori. Al posto del presidente del dibattimento c’è il GIP, il giudice per le indagini preliminari, lo stesso che ha autorizzato l’incidente probatorio sulla base della richiesta o del PM o dell’indagato. Tale richiesta dev’essere motivata da ragioni precise, raggruppabili in più categorie le cui due di gran lunga principali sono indicate ai punti a) e b) sopra riportati.

Il punto a) prende in esame il caso di un testimone che per motivi di forza maggiore potrebbe non essere in grado di partecipare al futuro dibattimento; tali motivi sono essenzialmente gravi problemi di salute. Purtroppo la regola si presta a possibili abusi, poiché la valutazione della gravità della malattia, e quindi del grado di rischio dell’impossibilità di partecipare al futuro dibattimento, è affidata al GIP, il quale, nella propria decisione, potrebbe lasciarsi influenzare da fattori esterni.

Il punto b) prevede la possibilità di incidente probatorio nei casi in cui il testimone sia soggetto a minaccia o ad altra forma di possibile coercizione, tra cui anche eventuali offerte o promesse di danaro. Qui la legge raggiunge il massimo dell’illogicità, come rilevò, ancor prima che il nuovo codice entrasse in vigore, il grande giurisprudenzialista e senatore Agostino Viviani. Nel suo Il nuovo codice di procedura penale: una riforma tradita, Viviani evidenziò con lucidissime argomentazioni i grandi pericoli insiti nelle regole del nuovo codice, in quel momento ancora in attesa di entrare in vigore. Così inizia il libro:

Il nuovo codice di procedura penale è emanato. Entrerà in vigore “un anno dopo” la “pubblicazione nella ‘Gazzetta ufficiale’” (24 ottobre 1988) e, quindi, il 24 ottobre 1989.

Nonostante ciò, non possiamo tacere che il nuovo codice stravolge principi costituzionali, offende elementari diritti della persona, offre facile esca all’errore giudiziario (purtroppo già presente in modo consistente nella prassi giudiziaria). Allora non possiamo e non dobbiamo avere incertezze: l’alt al nuovo codice deve essere posto.

Nonostante l’allarme di Viviani, e non soltanto di lui, il nuovo codice entrò regolarmente in vigore, portandosi dietro tutte le proprie contraddizioni, dovute essenzialmente a due fattori: la nascita in un periodo di emergenza sociale, con la minaccia costante di mafia e terrorismo, e la pesante eredità del precedente codice Rocco, a causa del quale si era ormai radicata nella nostra magistratura una tradizione inquisitoria che non poteva dissolversi di punto in bianco (si legga a questo proposito la raccolta di saggi L’inconscio inquisitorio, curata da Loredana Garlati).

Torniamo però all’incidente probatorio, in particolare al punto b) dell’articolo 392, del quale scrisse Viviani:

[…] detto mezzo istruttorio può, altresì, essere utilizzato quando “vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di danaro o di altre utilità affinché non deponga o deponga il falso”. E, sebbene si sia cercato di limitare la portata di questa eccezione, stabilendo che il “fondato motivo” deve poggiare su “elementi concreti e specifici”, facile è intendere a quanti e quali abusi può dare luogo questa previsione affidata a concetti estremamente relativi. D’altronde, può rilevarsi come, in questa ipotesi, non sia in gioco la questione della rinviabilità o meno della deposizione in sede dibattimentale: il timore che ha dettato la norma è di altra natura; si teme che la deposizione possa subire un mutamento.

Evidente, quindi, l’intento di cristallizzarla, e ciò indipendentemente dal suo legame con la verità.

Non si è riflettuto che prendere per buona la parola di un testimone che si presume disposto a cambiare versione, anche solo per una promessa di danaro, significa volere porre (anzi, imporre) come verità una circostanza riferita da chi è già ritenuto soggettivamente poco credibile.

Il caso Lotti. L’11 gennaio 1997 il pubblico ministero Paolo Canessa presentò al giudice per le indagini preliminari Valerio Lombardo la richiesta di interrogare Giancarlo Lotti nella forma dell’incidente probatorio. Chi scrive è entrato in possesso del documento successivo (grazie avvocato Adriani!), quello in cui Lombardo accettava tale richiesta (vedi). Proviamo a leggervi le motivazioni:

[…] il P.M. ha chiesto procedersi, con le forme dell'incidente probatorio, all'esame di Lotti Giancarlo su fatti concernenti la responsabilità dei coimputati Vanni Mario, Faggi Giovanni e Corsi Alberto, deducendo, a sostegno della richiesta, in primo luogo il fondato motivo di ritenere che il Lotti non possa essere esaminato nel corso del dibattimento per la grave infermità da cui risulta affetto e che nel corso delle indagini risulta essersi progressivamente aggravata; e, in secondo luogo, chiarendo che vi è fondato motivo di ritenere che il medesimo Lotti, benché sottoposto al regime di protezione da parte del Ministero degli Interni, avendo comunque libertà di comunicare con terzi, possa essere esposto, prima della celebrazione del dibattimento e nel corso dello stesso, a gravi minacce provenienti dal Vanni Mario, il quale, in lettere inviate dal carcere a numerosissime persone, ha espressamente manifestato la volontà di vendicarsi nei confronti del Lotti, per cui quest'ultimo potrebbe essere condizionato, tramite terzi, nella sua determinazione di ripetere al dibattimento quanto ha dichiarato nel corso delle indagini preliminari;

Come si vede il PM aveva invocato entrambe le motivazioni principali ammesse dalla legge, sia i motivi di salute sia quelli di minaccia. Vediamo la risposta del GIP relativa al primo punto, lo stato di salute di Lotti:

[…] ritenuto fondato il timore del P.M. ex art. 392, lettera a) C.p.p., con riferimento alla lettera c) della stessa norma. Risulta invero da varie fonti (cfr. in particolare, perizia eseguita sulla persona del Lotti dai proff. Fornari e Lagazzi – anche se l’hanno esaminato sotto diverso profilo –; certificato medico rilasciato in data 10.1.1997 dalla dott. Rosella Ferrovecchio; nota in data 20.12.1996 della Sq.mobile della Questura Firenze; verbale di ispezione dei luoghi in data 23.12.'96; e verbali di interrogatorio del Lotti, in cui questi lamenta precarie condizioni di salute) che il Lotti e affetto da ipertensione arteriosa, ed è inoltre portatore di spondilartrosi lombo-sacrale con discopatie relative a numerose vertebre lombari (esiti – sembra – di un grave incidente sul lavoro che causò lo schiacciamento di alcune vertebre), le quali hanno dato luogo a periodiche riacutizzazioni del quadro clinico degenerativo che lo costringono sovente a letto in posizione immobile, e che hanno causato il rinvio di un sopralluogo programmato per il 20 dic. '96 nonché difficoltà varie (a mantenere a lungo la posizione eretta o seduta) nel corso della successiva ispezione del 23 dic. ‘96.

Tali precarie condizioni, ove dovessero ulteriormente aggravarsi, com'è probabile – data la natura delle affezioni – prima dell'eventuale dibattimento, potrebbero seriamente condizionarne la partecipazione.

Quindi, almeno per il gip Valerio Lombardo, il quadro clinico di Giancarlo Lotti giustificava abbondantemente la concessione dell’incidente probatorio, poiché comportava fondati rischi di una sua impossibilità a partecipare al dibattimento.

Ma, ad abundantiam, c’era anche altro:

Ritenuto, inoltre, fondato il timore espresso dal P.M. ex art. 392, lettere d) e b), C.p.p., giacché i destinatari (quasi tutti di San Casciano o di località viciniori) delle numerosissime lettere del Vanni, cui si è fatto prima cenno, potrebbero realmente interferire – rendendo note al Lotti i propositi di vendetta di detto coimputato – sulla determinazione di quest'ultimo a confermare nell'eventuale dibattimento le dichiarazioni già rese (cfr. al riguardo, nota riassuntiva in data 8.1.1997 della Sq.mobile di Firenze, nonché le missive – circa 190 – acquisite agli atti).

Quindi, in aggiunta ai gravi problemi di salute, a rendere a rischio la partecipazione di Lotti al dibattimento c’erano le lettere di Vanni, ben 190, spedite dal carcere soprattutto a cittadini di San Casciano, contenenti minacce che qualcuno, al telefono, avrebbe potuto riferire allo stesso Lotti, spaventandolo.

La situazione reale. L’immagine del presunto pentito che, ben nutrito e in perfetta forma non si lasciò scappare nessuna delle udienze che contavano, e che depose ininterrottamente per ben sei udienze consecutive, è la miglior dimostrazione del suo quantomeno normale stato di salute. In qualche mese era guarito da tutti i mali? Proviamo a vedere come lo avevano trovato Fornari e Lagazzi neanche due mesi prima della richiesta d’incidente probatorio:

Ha sempre goduto di buona salute, non ha mai avuto malattie gravi e non è mai stato ricoverato in ospedale. Probabilmente ha riportato sulla schiena un’ustione da colpo di sole nel 1993, durante l’estate. La lesione sarebbe guarita in un mese. […]

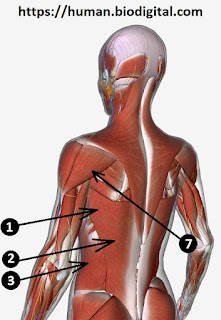

Attualmente assume giornalmente un ipotensivo. […] Si sottopone a controllo periodico della pressione arteriosa (che da molti mesi è compresa nella media e nella norma per un uomo della sua età e della sua struttura). Pratica saltuariamente una fiala di Tilcotil (farmaco antiartrosico). Lamenta dolori alla schiena per un principio di ernia del disco (infortunio sul lavoro nel 74-75, mentre lavorava in una cava di pietrisco) ed emorroidi (“che però adesso non sanguinano più”) con emorragia rettale il 31 agosto 1996.[…]

Sintetizzando le risultanze delle indagini attinenti alla condizione somatica del periziando, è quindi possibile delineare l’immagine di un uomo di 56 anni in buone condizioni generali, connotato da un discreto sovrappeso e da patologie di carattere osteo-articolare (note di artrosi) a carico della colonna vertebrale.

Come si vede la perizia, peraltro invocata anche dal GIP in appoggio alla propria decisione positiva, racconta di un uomo in sovrappeso che, per mantenere una pressione arteriosa nella norma, assumeva giornalmente un farmaco apposito: una situazione comune a milioni di altri italiani della medesima fascia d’età. Riguardo invece la spondilartrosi lombo-sacrale, volgarmente detta “mal di schiena”, pare più che altro una comoda scusa che Lotti accampava per tirarsi fuori da situazioni imbarazzanti (perizia: “Ogni qualvolta si sono toccati gli argomenti di cui in atti, Lotti ha preso a divagare, a portare il discorso sui mille disturbi fisici che lo affliggono, sulla necessità di essere curato”).

Riguardo invece le minacce, anche in questo caso la visione del povero Vanni che, seduto sul banco degli imputati, assisteva spaurito all’evolversi degli eventi, dovrebbe essere la dimostrazione migliore di quanto gratuiti fossero i timori che le sue lettere avessero potuto spaventare Lotti. L’individuo non era in grado di spaventare nessuno, neppure se fosse stato fuori dal carcere, tanto meno con le sue patetiche lettere di lamentazione inviate a mezza San Casciano. Chi scrive ha avuto modo di leggere soltanto quella inviata alla farmacia Calamandrei (vedi), che qui si riporta e che si commenta da sola:

Carissimo Farmacia Calandrei gli scrivo questa lettera per farli sapere che stò male in 9 mesi non mi è riuscito di telefonare alla moglie Luisa che schifo cari farmacisti che vergogna è questa non ne posso più di stare in galera non ho fatto nulla è una vergogna questa e chiedo la Nazione e non la portano da 10 giorni che sistema è questo… Mi ha detto il mio avvocato di Firenze che fino al processo non mi mandano a casa il signor giudice Vigna e Canessa insomma siamo a un bel punto ha detto l’avvocato Pepi Gianpiero che stia tranquillo e beato ci vuole pazienza insomma.

Quando tornerò a casa faremo un bel conteggio (???) se lo permette il Maresciallo perché io sono innocente non ho fatto nulla di male e vi faccio tanti saluti a Francesca e signorina farmacista

Arrivederci a presto tanti saluti Vanni Mario

Conclusioni. Non c’era alcun motivo valido per sottoporre Giancarlo Lotti a incidente probatorio. O meglio, un motivo anche assai valido c’era, ma non compariva nell'elenco di quelli previsti dalla legge. L’intera inchiesta sui compagni di merende poggiava soltanto sulle dichiarazioni del presunto pentito, poiché Vanni e Pacciani nessuno li aveva mai visti sulle scene del crimine, e se di punto in bianco l’individuo avesse deciso di ritrattare, o anche di non deporre al processo – come del resto sarebbe stato suo diritto – il castello di carta messo in piedi dall'accusa sarebbe inesorabilmente crollato. Intento della procura era quindi quello di cristallizzare le sue dichiarazioni così come si erano faticosamente configurate al 23 dicembre 1996, quando anche l’ultimo tassello, il ricatto per un rapporto sessuale passivo con Pacciani, era andato al suo posto. Tutto questo rientrava nell’attenta gestione della “gallina d'oro alla quale ogni tanto si vanno a chiedere le uova” – così Lotti era stato definito da Ferri –, ma era lontanissimo sia dallo spirito della legge sia e soprattutto da quello della giustizia, poiché, detto con le parole di Agostino Viviani, “prendere per buona la parola di un testimone che si presume disposto a cambiare versione […] significa volere porre (anzi, imporre) come verità una circostanza riferita da chi è già ritenuto soggettivamente poco credibile”.

Oltre a quello di mettere in cassaforte degli importantissimi elementi a rischio di perdersi, l’incidente probatorio avrebbe dato alla procura un altro indubbio vantaggio: presentarsi al processo con già agli atti una solida base per il proprio impianto accusatorio, in ragione della quale i giudici, soprattutto quelli popolari, avrebbero avuto da leggersi un bel mucchio di carte prima ancora del dibattimento, e tutte a favore dell’accusa. Da Storia delle merende infami, di Nino Filastò:

Il minestrone già cucinato e servito delle dichiarazioni 'collaborative' di Lotti arrivò così sotto gli occhi dei giudici della Corte d'Assise, davanti ai quali – vergini di ogni conoscenza preconfezionata, secondo il principio fondamentale del nuovo codice – avrebbe dovuto formarsi la prova.